de mi libro La canción de NERTA

Segunda Parte

Capítulo I

Agarrada a la botella de bourbon, sus manos de dedos nudosos envejecidos por la artritis repasan pegajosas las gotas de licor reseco como si en cada una de ellas estuviera contenido cada uno de sus recuerdos.

Yo pensaba que Ulma era mi madre —continuó la mujer con voz debilitada en una especie de lamento entrecortado—. Ulma fue la primera persona que me vio nacer. Sus manos fueron el único calor que sentí cuando me ayudaron a salir del cuerpo inerte de la niña todavía llena de sangre y mucosidad a la que, apenas dieciséis años antes, ella misma había rescatado de las aguas de la gran cascada. Suyos eran los abrazos más tiernos de mi infancia, suya la voz suave que cada noche me contaba cuentos y leyendas casi verdaderas. Yo entonces no entendía lo que significaban las palabras huir, guerra, o noches negras. Tampoco entendía cuando me hablaba de mi otra madre; una mujer a la que yo no había conocido porque se había marchado a buscar un país y una casa para vivir las tres juntas lejos de la guerra. Rezábamos por ella cada noche.

Ulma sonreía siempre. Atendía a mis abuelos —los padres de mi madre Louise— como si se tratara de su propia familia. Recuerdo aún el olor y el calor de aquella casa en Suecia, el pequeño jardín de atrás lleno de flores cuando no estaba nevado. El temblor en sus labios cuando me besaban como si aquellos fueran a ser sus últimos besos. Me sentía una niña muy querida y, sin embargo, no tengo conciencia del momento definitivo en el que nos despedimos. —Quizás debieron querer evitarme el duelo—. Tampoco tengo apenas recuerdos del viaje que hicimos en barco Ulma y yo a los Estados Unidos.

Sí, recuerdo el encuentro con Louise, la mujer que lloraba desconsoladamente abrazándonos a Louise y a mí una y otra vez. Habíamos terminado el viaje, estábamos las tres juntas. Pero, aunque yo también recuerdo que lloré, no comprendía el porqué de tanta tristeza.

Desde aquel momento mi madre fueron dos. Vivíamos en un pequeño pueblo cerca de la Universidad de Stanford, en una de las casitas que quedaban semiocultas entre los bosques. Cada mañana salíamos las tres de la casa a la misma hora. Louise tomaba un camino distinto al que nos conducía hacia el colegio, a Ulma y a mí y nos despedía lanzándonos besos que soplaba desde las palmas de sus manos. No dejaba de mirarnos largo rato hasta que desaparecíamos de su vista.

Empecé a pensar que en mi vida había secretos, palabras que nadie quería o se atrevía a pronunciar. Entre las dos mujeres había algo más fuerte que la amistad, que el amor, que la hermandad. Quizás habían compartido días y noches tan difíciles en sus vidas que les habían unido con la fortaleza de un gran muro de piedra contra cualquier adversidad. Yo no tuve hermanos ni hermanas como para saberlo, pero al verlas juntas, pensaba que aquella forma de quererse era como la de las hermanas. ¿Cómo, entonces, podían ser las dos mis madres?

Quizá alguna vez eché en falta tener un padre. Especialmente cuando, al terminar las clases en el colegio, me quedaba retrasada del grupo de mis compañeras para ver a los chicos jugar al béisbol. Poco más tarde aprendí a mirar a los hombres de otra manera. Desperté a la vida de la mano de mis compañeros de clase. Realmente envidiaba a mis amigas que tenían hermanos mayores.

Falta alguna referencia sobre la ausencia de Ulma

Desde que me quedé sola con mamá Louise, ella fue un modelo para mí. Era cariñosa, inteligente, audaz y apasionada. Ella me enseñó a valorar la familia, la amistad y la naturaleza como —según me explicó— antes lo habría hecho mi abuela con ella. Al principio de conocernos me leía cada noche cuentos de príncipes y princesas paseando a caballo por los bosques de Baviera que siempre terminaban en bodas. Más tarde me leía cosas de los animales, de las plantas y de las flores; dónde vivían, cómo se reproducían. Supongo que, cuando pensó que yo podía comprender mejor, me habló de los astros, de las razas, las religiones y de las guerras. —Gunhilda se detuvo un momento y continuó con la voz apagada y pensativa—. También me hablaba de la maldad, de la crueldad y del miedo.

Fue entre libros como me acercó al mayor drama de la humanidad que todavía estaba tan próximo en el tiempo. La II Guerra Mundial había terminado en setiembre de 1945 —hacía tan solo 10 años—. Llegó a hacerme consciente de que yo había participado con un papel fundamental en ella. Escuchaba sus relatos, muchas veces con incredulidad. Mi propia historia me parecía ser parte de uno de los cuentos que me leía por las noches. Debió de ser un milagro haber sobrevivido a la noche sórdida del día de mi nacimiento, rodeada de muerte. O, haber dormido dulcemente refugiada en los brazos de aquel hombre que quiso ser mi padre y…, haber salido ilesa. Él había detonado el último explosivo contra su cuerpo, seguramente porque no pudo soportar el horror de los crímenes que había cometido —eso pensaba yo— o porque no fue capaz de enfrentarse a la justicia o a sí mismo.

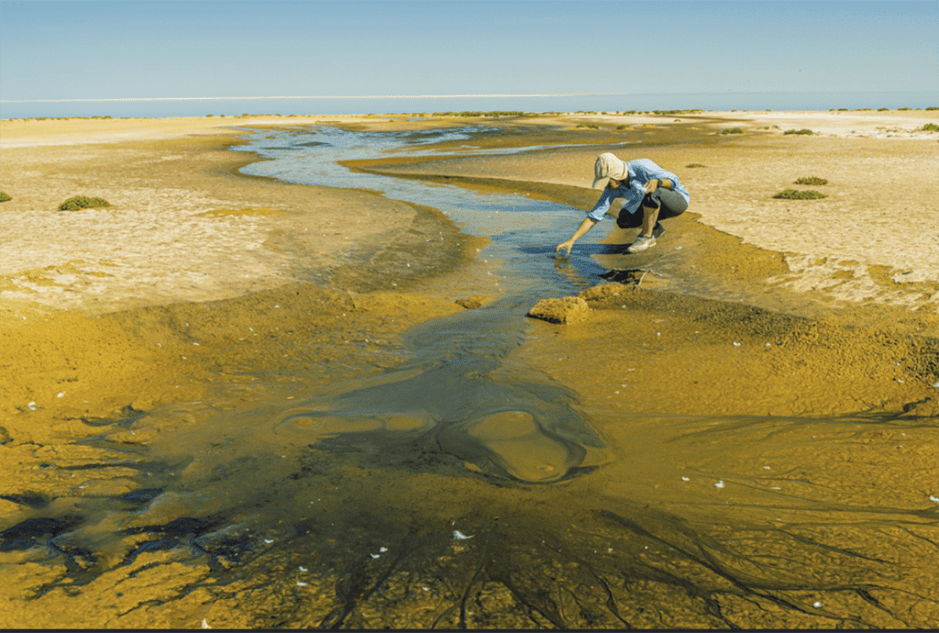

Viajábamos mucho por el trabajo de mamá Louise. Había dejado su labor docente en la facultad y disfrutaba de su nuevo empleo como directora del Servicio de Ciencias y Naturaleza para la revista National Geographic. Eran viajes cortos que hacíamos con amigos de la universidad y sus hijos, normalmente coincidiendo con los fines de semana. Así fui conociendo el país; las costas, los parques naturales; los glaciares, incluso reservas de algunas tribus indias.

También me enamoré entonces.

—Gunhilda, ¿vas a venir el próximo fin de semana al parque de Yosemite con nosotros? —me interrumpió mi madre un martes por la noche gritándome desde la cocina mientras yo hablaba por teléfono con mi amigo Thomas.

Pienso que a mamá no le gustaba demasiado aquella amistad, siempre buscaba excusas para separarnos. Ahora comprendo que Thomas, en realidad, fue mi primer amor. Teníamos trece años entonces, éramos compañeros de colegio y de juegos, hablábamos y nos reíamos mucho juntos, peleábamos en broma y nos besábamos y nos tocábamos a veces escondidos detrás de las puertas o en la frondosidad de los matorrales de los alrededores de nuestras casas.

—¡Vale…, mamá! —yo respondía arrastrando las palabras con un tono de fastidio para que no se me notara el interés que tenía por ir con ellos.

Yo accedía a ir a aquellas excursiones con mi madre y sus amigos porque estaba enamorada del señor Nathan. Él era “el profesor”, compañero de trabajo de mi madre. Aunque podía tener treinta años más que yo, fue el primer hombre con el que yo me sentía feliz como mujer. Era el que organizaba las excursiones. A mí me parecía un auténtico líder; un hombre culto y serio, aunque cercano, y con sentido del humor. Era atento y atractivo hasta el punto de que yo no podía soportar su presencia cerca porque temblaba como una tierna gota de lluvia a punto de caer al vacío desde lo alto de una brizna de hierba. Tampoco podía con los celos que me producía verlo acercarse a otras mujeres del grupo sin que me dirigiera a mí su mirada, aunque fuera de pasada o de reojo. Era viudo y tenía dos hijos de mi edad a los que yo odiaba —no tenía muy claro el porqué; supongo que estorbaban en mis sueños.

Los años de universidad fueron una locura; y después también. Mamá hacía viajes cada vez más largos y pasaba varios días fuera de casa. Yo sustituí rápidamente a mis dos amores por otros más divertidos. Descubrí que mis amigos podían ser de todas las razas del mundo. Los jóvenes estábamos empeñados en cambiar el sistema, nos angustiaba la idea de un futuro incierto, defendíamos la justicia social a través de la paz, y Dylan representaba nuestro inconformismo y nuestra filosofía de vida lejos de la violencia. Me uní al grupo de Sam, un músico negro con el que había coincidido en algunas materias en la facultad, era magnífico con su armónica, su guitarra y su triste blues. Recuerdo que me escapé unos días con él a Chicago, donde participaba en un concierto, sin que nadie nos echara en falta. Era un personaje. Fueron excitantes tiempos de amor, de música y marihuana, bailábamos hasta la extenuación, nos emborrachábamos de placer y rock&roll. Hubo sexo y ruido, sentadas, y continuas manifestaciones pacíficas contra la guerra de Vietnam, apoyando la vuelta a casa de nuestros soldados americanos.

Podría decir que fue una etapa de rebeldía en la que me distancié de mi madre, llegó un momento en el que ya no soportaba sus críticas y recomendaciones. Conseguí un trabajo de camarera en un bar de música para conseguir algún dinero y libertad antes de pensar —como decía ella— seriamente en mi futuro. Aguantaba educadamente sus visitas, pero yo era feliz en aquel ambiente de amor libre y de pseudo-independencia que me permitían los dólares que me dejaba cuando aparecía cada semana en casa. Me fastidiaba que las conversaciones de los últimos meses solo trataran de mis planes de futuro, lo cierto es que yo tampoco mostraba interés alguno por su vida, aunque ella me hacía partícipe de algunas anécdotas de sus viajes. En una ocasión me dijo:

—Gunhilda, quiero que sepas que voy a solicitar a National Geographic que me incluya en el grupo que se desplazará de aquí para participar en el proyecto del Ártico. Si lo aceptan supondría volver a instalarme en Noruega, no sé por cuánto tiempo, aunque posiblemente sea para largo. Quizás sea mi último destino profesional. Además, pensando a futuro, no descarto instalarme allí mis últimos años; volver a nuestras raíces, la montaña, el mar, nuestra tierra… Me gustaría que, entre tus opciones, una vez que termines la universidad, contemples la posibilidad de venirte conmigo. Piénsalo despacio, tómate tu tiempo y seguiremos hablando…

—Bueno…, no suena mal —dije—, sin darle demasiada importancia.

La idea me resultaba a priori interesante teniendo en cuenta que en aquel momento la ilusión de mi vida era viajar con mis amigos y conocer el mundo. Europa sería, sin duda, un buen comienzo. Otra cosa era que yo tendría que seguir contando con la ayuda de mi madre hasta que pudiera independizarme económicamente.

No dudé, aunque lo medité durante unos cuántos días antes de pronunciarme. Mi madre aceptó concederme un año sabático.

—Por cierto, mamá, —pregunté por mera curiosidad— ¿quiénes van de aquí?

—¡Ah, sí! No lo habíamos comentado. —dijo, con cierto desparpajo—. De esta universidad iríamos un amigo antropólogo, profesor de arqueología y yo. Por cierto, ¡tienes que acordarte de él…!

El estómago me dio un vuelco; me quedé paralizada, muda, deseando que la tierra me tragara…

—¿Te acuerdas de Nathan?

Si te ha gustado, compártelo. Gracias